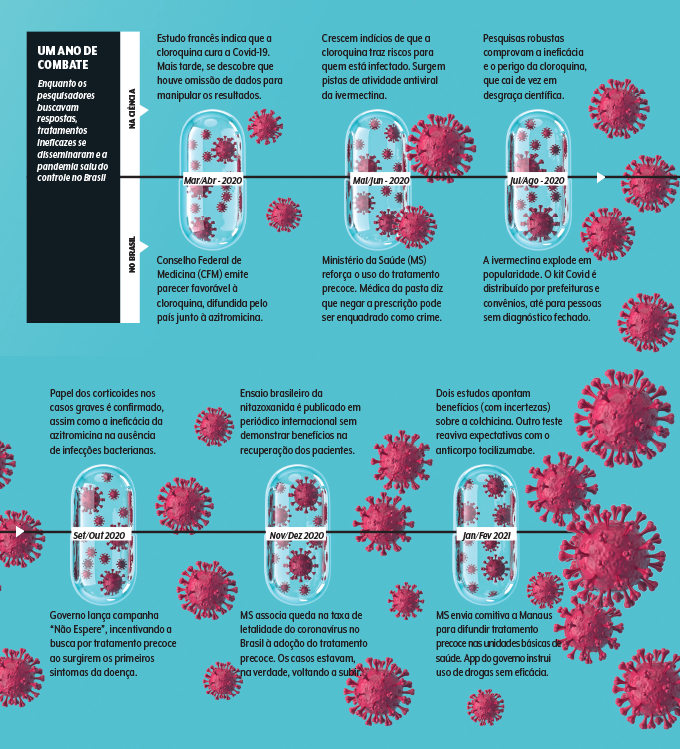

A semana que marcou um ano de pandemia no país é tragicamente simbólica. No dia 24 de fevereiro, atingimos 250 mil mortos por Covid-19, o mesmo número de pessoas que lotariam três estádios do Maracanã. Um dia antes, enquanto médicos da linha de frente já precisavam escolher quem deveria receber um leito de UTI em diversas cidades, alguns dos principais jornais brasileiros traziam em seus espaços publicitários um manifesto assinado pela Associação Médicos pela Vida.

No texto, a entidade apresentava como solução o tratamento precoce, estratégia que mistura remédios já contraindicados por dezenas de sociedades médicas e autoridades em saúde ao redor do mundo. Em meia página, o grupo defendia a “combinação correta” de medicamentos para evitar o agravamento da infecção, com base em dados questionáveis, criticados pela comunidade científica, e um forte apelo emocional. E realimentava a noção de um suposto beco sem saída: na iminência de um colapso da saúde, seria melhor ficar de braços cruzados ou lançar mão do que está disponível e se fiar num pretenso conhecimento empírico para trazer esperança aos pacientes com coronavírus?

Numa nação em que parcela significativa da população é contrária a medidas de isolamento social como o lockdown, a ideia de tocar a vida protegido por algumas pílulas caiu como uma luva. Mas pesa contra ela uma fragilidade óbvia. Se o tratamento precoce, encampado pelo Ministério da Saúde, fosse uma saída, o que explica a devastação imposta pelo vírus Sars-CoV-2 a tantas cidades brasileiras? Ou o êxito de outros países que não recorreram a ele para domar a Covid-19? Apesar de inúmeros estudos e da própria Organização Mundial da Saúde (OMS) refutarem cloroquina e companhia, a venda desses fármacos decolou por aqui. E a tática continua sendo empregada a torto e a direito. “É difícil ter de ficar justificando algo tão básico como o fato de que não devemos usar ou prescrever remédios comprovadamente ineficazes”, sintetiza o infectologista Celso Ramos, que lida com epidemias desde os anos 1970.

Membro da Academia Nacional de Medicina, Ramos é uma das muitas vozes a denunciar a politização em torno do tratamento da Covid-19 e seus reveses — dos riscos à saúde de quem toma comprimidos sem respaldo científico ao desperdício de recursos que poderiam evitar mortes. “O Brasil é hoje o maior exemplo de estratégia equivocada no controle da pandemia”, diz o infectologista Gerson Salvador, da Universidade de São Paulo (USP). Desde março do ano passado, na mesma velocidade em que surgiam pesquisas mostrando o que fazer e o que não fazer, o “kit Covid” prosperou, sob a vista grossa de autoridades e o incentivo de governantes. Doze meses depois, cá estamos em meio a novas variantes do vírus pipocando em solo nacional, UTIs lotadas e longe de levar à maioria da população o único “tratamento preventivo” que funciona, as vacinas. Ainda que os imunizantes sejam decisivos para vencer a Covid-19, a ciência segue em busca de remédios, terapias e outras soluções para quem se infectou ou tem de lidar com as sequelas da doença. No que confiar hoje? O que podemos esperar? Como sair desse buraco?

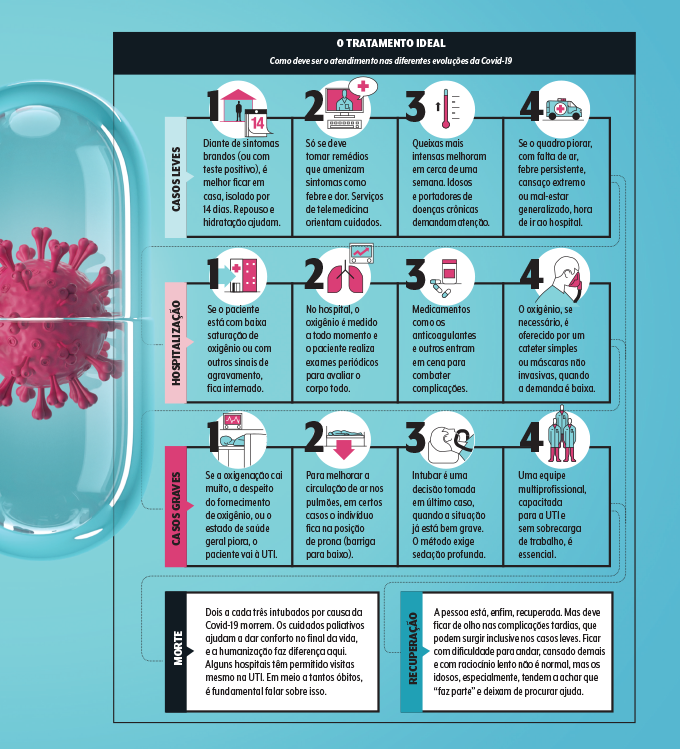

No início da pandemia, os profissionais de saúde notaram que, embora a maioria dos casos fosse leve ou assintomática, uma fração nada desprezível dos infectados evoluía mal e corria alto risco de morrer. E não era “apenas” por causa de uma pneumonia capaz de provocar a chamada síndrome respiratória aguda grave, mas também devido a uma tempestade inflamatória sistêmica e imprevisível, que levava a tromboses, lesava órgãos como os rins e resultava em infartos. No afã de tentar impedir esse processo, os médicos começaram a fazer o uso off label (fora da indicação original) de medicações conhecidas e disponíveis. A cloroquina, a hidroxicloroquina e a azitromicina foram as primeiras eleitas, amparadas em estudos prévios que sugeriam uma ação antiviral e imunomoduladora e no conhecimento do comportamento de infecções bacterianas que podem aparecer na esteira de uma gripe. “Isso fazia sentido, diante da urgência e do embasamento teórico. Mas, a partir do momento em que as evidências negativas começaram a sair, o resto do mundo foi abandonando a estratégia”, conta a pneumologista Letícia Kawano-Dourado, do painel da OMS que elabora as diretrizes de tratamento contra a Covid-19.

Quando as provas mais contundentes da ineficácia da cloroquina e os alertas sobre seus riscos vieram à tona, entre junho e agosto, já havia uma nova candidata à espreita, a ivermectina. Em abril, um experimento australiano feito em culturas de células isoladas indicava que o comprimido, usado há décadas para combater parasitas como o piolho, neutralizava o coronavírus — a mesma ação foi observada em outros tipos de vírus no passado. Embora isso nunca tenha sido confirmado em gente como a gente, foi o suficiente para alçar o composto, antigo e tradicional, à fama. Ele explodiu em popularidade e superou até a cloroquina nas vendas.

Mas havia uma pegadinha. “Para repetir o efeito observado na bancada do laboratório, seria necessária uma dose dezenas de vezes superior ao limite usado habitualmente, o que tornaria a droga tóxica”, relata o farmacêutico Leandro Medeiros, professor da Universidade Católica de Pernambuco. “Além disso, ela não tem seletividade, ou seja, ataca não só o vírus mas também as células infectadas por ele”, esclarece o biólogo Lúcio Freitas, da USP, que coordena desde o ano passado uma das maiores investigações nacionais sobre o uso de fármacos já existentes contra a infecção. E, agora, uma pesquisa fresquinha publicada no periódico da Associação Médica Americana englobando 400 pacientes comprovou que a ivermectina não influencia na resolução de casos leves da doença.

Apesar dos fracassos da cloroquina e da ivermectina, o reposicionamento de medicamentos já comercializados para outros problemas continua sendo um caminho promissor para encontrar armas contra a Covid-19. É uma via mais rápida e barata do que criar uma droga do zero. A equipe de Freitas rodou mais de 75 mil testes com 5 mil compostos e combinações com essa finalidade. Ainda em análise, os dados animam. “Conseguimos encontrar 100 bons candidatos, incluindo um fitoterápico, e agora vamos aos estudos com animais”, detalha. Isso porque não bastam as teorias e as experiências com células isoladas. Se o fármaco demonstrar efeito nos primeiros testes, deve seguir em frente até se provar efetivo e seguro em um grande número de pessoas. Do contrário, pode causar mais mal do que bem, como tem acontecido com o tal tratamento precoce.

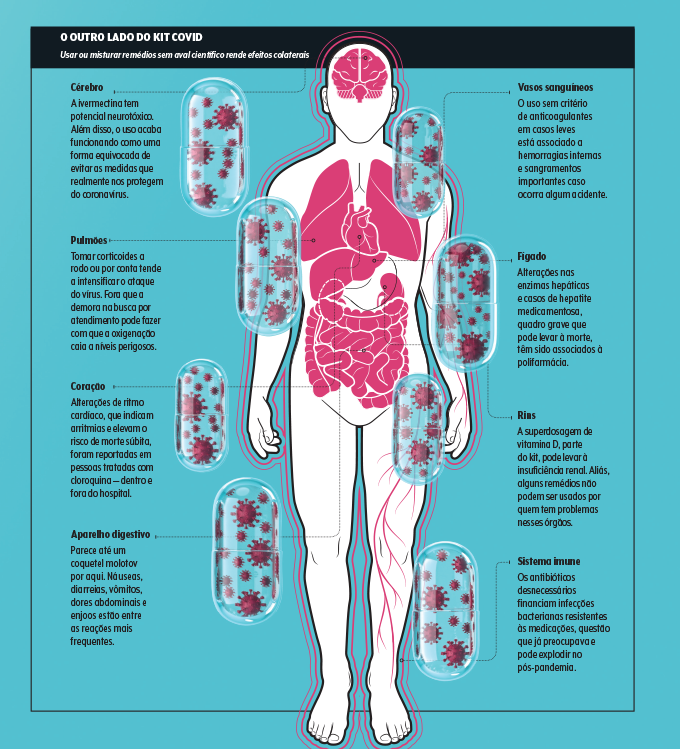

“O adepto se cura e acredita que foi o remédio, mas isso ocorreria independentemente do que ele fez em mais de 90% dos casos”, diz o infectologista Alexandre Zavascki, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Sim, o próprio organismo debela o vírus na maioria das vezes. E sem ter de padecer com reações adversas disparadas pelas medicações. O coquetel pode até parecer inofensivo, mas não é. Para complicar, quem se submete ao protocolo e se recupera (a maioria, como explicamos) não raro influencia a decisão do próximo, sugerindo saídas similares que, se não zoneiam o corpo, podem atrasar a busca por cuidado qualificado no hospital.

Meu remédio favorito

Saiu há pouco o primeiro estudo brasileiro avaliando os eventos adversos de fármacos prescritos contra a Covid-19. O trabalho, publicado nos Cadernos de Saúde Pública, avaliou registros do sistema de farmacovigilância da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no pico da pandemia entre março e agosto de 2020. No período, foram notificadas 631 reações em mais de 400 pacientes, a maior parte delas (e as mais graves) causadas por cloroquina e azitromicina. “Os resultados indicam que, nos tempos de incerteza em que vivemos, é muito importante se ater ao uso de medicamentos considerando sua eficácia e segurança aprovadas após ensaios experimentais”, afirma o autor da análise, José Romério Rabêlo Melo, especialista em regulação sanitária da Anvisa. Essa é uma das provas, na vida real, dos riscos do suposto tratamento precoce. E é de imaginar que a coisa tenha ficado ainda mais feia se pensarmos que a coleta de dados foi feita antes da explosão da ivermectina. “Além disso, 11 estados não encaminharam casos suspeitos e sabemos que a subnotificação é um problema, podendo chegar a 95% do total de reações que de fato acontecem no país”, pontua Melo.

“No mundo ocidental, os remédios se tornaram um produto de conveniência, como um chiclete, algo que pode ser consumido sem critério”, avalia o farmacêutico Wellington Barros, consultor ad hoc do Conselho Federal de Farmácia (CFF). Tamanha banalização chancela a chamada automedicação irracional. Inclusive porque, no Brasil, às vezes é mais fácil recorrer ao balcão da drogaria do que obter atendimento médico. No vácuo de respostas da ciência, a resolução simples e compactada em cápsulas e comprimidos ganha ares sedutores — e aí reencenamos filmes já vistos. “Na pandemia da gripe espanhola, o Brasil já apostava em curas milagrosas, entre elas o quinino, um ancestral da cloroquina”, conta Barros. “É triste ver que estamos repetindo erros de um século atrás”, lamenta.

Os farmacêuticos enxergam nesse cenário uma oportunidade de repensar a maneira que lidamos com os medicamentos. “É preciso entender que falamos de tecnologias complexas, que demoram anos para sair do papel e podem ter também consequências negativas”, reflete o farmacêutico Flávio Emery, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Dados da bula não devem ser extrapolados para outras indicações — especialmente se o objetivo for misturar drogas em doses e combinações inéditas e destiná-las a um organismo já combalido. Nessas circunstâncias, o remédio pode virar veneno.

A cultura de “medicamentalizar” tudo não é nova nem exclusiva do Brasil. O que nos diferencia é a persistência em seguir na direção errada na pandemia. “Até temos defensores de protocolos do tipo em outros países, mas eles ficam à margem do debate público”, aponta Salvador. Para citar um exemplo: o francês Didier Raoult, arauto da cloroquina, foi denunciado pelos colegas ao conselho de infectologistas de seu país e está sujeito a punições por ter alardeado benefícios que, depois, não foram confirmados por outras pesquisas.

Aqui, especialistas criticam o Conselho Federal de Medicina (CFM), que poderia intervir e aconselhar melhor os profissionais da linha de frente. O órgão mantém há quase um ano a postura assumida em abril de 2020 diante da cloroquina: apoiar a autonomia do médico em receitar o que ele julgar adequado, desde que o paciente concorde com a prescrição sem embasamento de estudos e os riscos imbuídos nela. “Mas eu não posso, sob o pretexto da autonomia, submeter alguém a uma cirurgia desnecessária ou abrir mão de tratamentos reconhecidos. É como a liberdade de expressão, tem limites”, opina Zavascki. Se a prerrogativa de tomar decisões não fosse dependente de evidências e condicionada a trazer mais benefícios que danos, o profissional poderia fazer qualquer coisa e nunca ser processado por erro médico.

“Temos uma situação delicada, pois, além do livre-arbítrio concedido pelo CFM, o médico é pressionado politicamente e pelo próprio paciente a prescrever algum remédio”, analisa Patrícia Rocco, chefe do Laboratório de Investigação Pulmonar do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A médica concluiu no ano passado uma pesquisa com um dos ingredientes do kit Covid, a nitazoxanida, outro vermífugo. A investigação demonstrou redução de carga viral nos estágios iniciais da doença, mas sem melhora nos sintomas. Só que os resultados foram divulgados com pompa pelo governo, como se gabaritassem o medicamento para permanecer no graal farmacológico. “Nossos achados apenas indicam que a droga merece ser mais bem estudada, não autorizam o uso indiscriminado”, argumenta Patrícia.

A história da nitazoxanida é uma dentre as muitas que ilustram outra face da pandemia. Como derrotar o vírus é uma prioridade global, é de interesse de todos divulgar os melhores resultados e as perspectivas quanto antes. Assim, não apenas fomos obrigados de uma hora para a outra a entender (e até opinar sobre) o métier científico como ainda temos de navegar num cenário atípico, em que estudos são divulgados sem a revisão dos pares, processo fundamental para podar vieses e falhas metodológicas e obter dados confiáveis. Logo depois do anúncio de uma novidade, começa uma corrida entre os acadêmicos preocupados em analisar a fundo a suposta evidência e emitir um parecer. E, se ele for minimamente animador, pronto: há chances de ser distorcido por gente interessada, ficar descontextualizado nas redes sociais ou até mesmo virar fake news.

Esse circuito vicioso prejudica até aquelas estratégias já consideradas efetivas. Os corticoides são boas opções para tratar casos graves e pacientes intubados — a dexametasona foi o primeiro remédio a se mostrar eficaz contra a Covid-19 nessas circunstâncias. Só que, alertam os experts, tem gente prescrevendo cedo demais ou abusando da dose. “Como modula a imunidade, o remédio deve ser usado no estágio avançado. No começo da infecção, a carga viral é alta e ele pode, na verdade, reduzir nossa capacidade de defesa”, esclarece o infectologista Moacyr Silva Junior, do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A instituição, que atendeu o primeiro paciente com coronavírus no país, implementou processos que aprimoraram o manejo da doença, mas ainda vê gente chegando ao pronto-socorro com sintomas que se complicaram pelo uso de corticoides (além da dexametasona, prednisona) na hora errada.

Separar o joio do trigo não é fácil para a população e, às vezes, nem para os médicos. “Muitos de nós não aprendemos o método científico na faculdade, o que não é demérito nenhum, porque a medicina exige muitos outros saberes, mas devemos entender essa limitação”, acredita Zavascki. Nessa hora, é preciso ter humildade e contar com o apoio dos pesquisadores para checar se hipóteses se materializaram em estudos controlados — até eles sujeitos a falhas. A ciência não tem resposta para tudo e não é perfeita, mas é a melhor ferramenta disponível para construir conhecimento.

Nesse sentido, desmentir uma teoria dá tanto trabalho quanto comprová-la. Foram meses para bater o martelo de que a cloroquina não funciona. “Só que houve uma drenagem considerável de recursos para atender à insistência política”, avalia Letícia. Pior: a ideologia não raro passa por cima dos dados científicos e das boas práticas médicas. “Somos obrigados a prescrever drogas por ordem de superiores e sofremos ameaças veladas se nos recusamos”, denuncia um médico paulistano demitido do pronto-socorro de um convênio que, além de distribuir o kit, aposta em megadoses de vitamina D. “Existem indícios de que repor a deficiência do nutriente pode ser útil, em especial aos idosos, mas não recomendamos dosagens altas, que têm efeitos colaterais graves”, explica a endocrinologista Marise Lazaretti Castro, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

A política não ofusca a parte boa dessa história: a dos avanços concretos e que estão por vir contra a Covid-19. Os especialistas têm esperança de que encontraremos tratamentos cada vez melhores para a doença. Hoje inclusive já temos medidas hospitalares e medicações eficazes na internação, quando a infecção e suas complicações são preocupantes. A já citada dexametasona é a descoberta mais sólida até agora. “Ela reduz a mortalidade em cerca de um terço dos doentes com necessidade de ventilação mecânica invasiva ou ECMO [respirador artificial que simula o trabalho dos pulmões], e em um quarto dos que precisam de qualquer tipo de suporte de oxigênio”, resume o médico Guilherme Pessoa-Amorim, da Universidade de Oxford, na Inglaterra. O pesquisador português é um dos coordenadores do Recovery, megainiciativa internacional que visa trazer respostas rápidas sobre medicamentos sem abrir mão do rigor científico. Em menos de um ano, quase 40 mil voluntários participaram dos diferentes braços do projeto, que também trouxe evidências negativas sobre cloroquina e azitromicina (elas de novo!), o antiviral lopinavir e a terapia de plasma do convalescente.

Os próximos resultados a serem publicados pelo grupo devem destrinchar colchicina e aspirina, dois comprimidos amplamente utilizados: o primeiro contra a gota; o segundo para amenizar dores e afinar o sangue. Fora dessa iniciativa, milhares de substâncias ainda estão em testes. Mas quem decolou pelas redes recentemente foi a colchicina. Um pequeno estudo da USP de Ribeirão Preto constatou que ela diminuiu o tempo de internação e a necessidade de oxigênio em indivíduos internados. Outro trabalho, o Colcorona, do canadense Montreal Heart Institute, mostrou que a molécula pode reduzir o risco de internação em quem tem fatores que complicam a Covid-19, como idade avançada e doenças crônicas. “Mas a propaganda nesse caso foi maior que os dados reais. No fim das contas, o sinal positivo foi fraco”, interpreta o pneumologista Rodolfo Augusto Bacelar de Athayde, do Complexo Hospitalar Dr. Clementino Fraga, em João Pessoa. Trocando em miúdos, seria preciso tratar uma grande quantidade de indivíduos para ter alguma diferença estatística no número de mortes e hospitalizações. Tudo a ser confirmado em novos ensaios. É o acumulado de provas críveis e favoráveis o que conta — sempre!

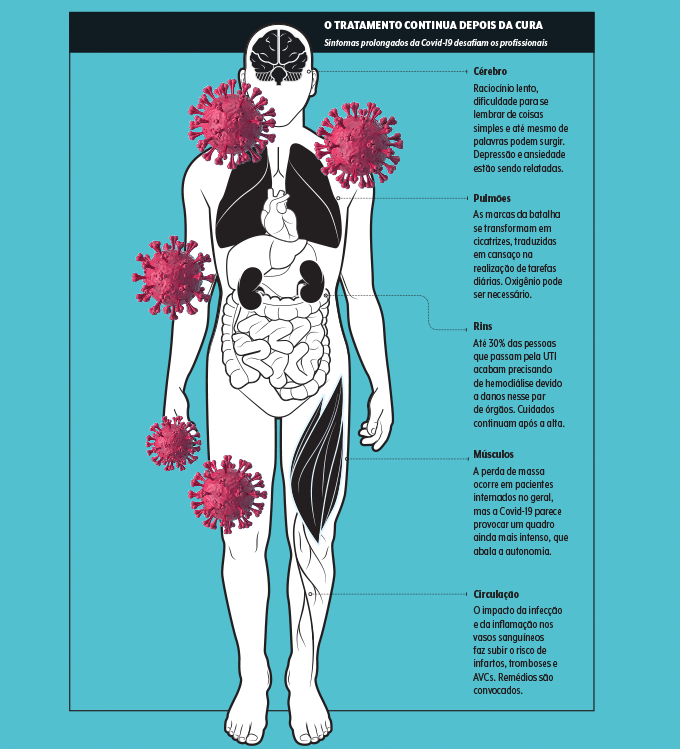

Outra família farmacológica que tem melhorado o desfecho de alguns quadros mais sérios são os anticoagulantes. “Para a pequena parcela de pacientes que piora em vez de melhorar por volta do sétimo dia de doença, eles ajudam a evitar fenômenos trombóticos”, explica a pneumologista Elnara Negri, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e uma das primeiras médicas a notar que a infecção provocava entupimentos na chamada microcirculação de diversos órgãos. Por enquanto, os anticoagulantes são adotados em dose profilática, menor que a do tratamento de uma trombose. Mas pode ser que isso mude. “Estamos avaliando se usar a terapia plena no grupo de alto risco, com alterações nos exames, seria ainda melhor, inclusive para reduzir a ocorrência de sequelas que aparecem por causa desses microcoágulos”, conta Elnara.

Cabe ressaltar que aqui se fala na administração de anticoagulantes por meio de injeções em âmbito hospitalar. “O uso dos comprimidos em casa, além de não ajudar, ainda contribui para sangramentos”, avisa a médica, que até tem prescrito a versão oral, mas apenas após a alta do paciente. “Depois que a Covid-19 passa, os vasos sanguíneos ficam como uma estrada esburacada, por onde o sangue tem dificuldades de passar”, justifica.

Não é por menos que ouvimos relatos de pessoas que infartaram depois de vencer a fase aguda, ou com sequelas inexplicáveis, como déficits de memória. Os trombos nos pequenos vasos teriam um papel nisso, mas não só eles… “Com a inflamação sistêmica e a dessaturação de oxigênio, que nem sempre é grave a ponto de exigir a suplementação, o cérebro pode ter seu funcionamento prejudicado, mesmo sem alterações nos exames de imagem”, diz a neuropsicóloga Lívia Stocco Sanches Valentin, do Instituto do Coração (InCor), que usa um jogo virtual para flagrar e amenizar prejuízos cognitivos. O pós-Covid é um alerta soando cada vez mais alto para a urgência de aprimorar o tratamento.

A Covid-19 é dividida em duas fases. Na primeira, a aguda, os sintomas são intensos, mas o infectado se recupera em poucos dias, sem precisar de suporte hospitalar. Para cerca de 10 a 15% deles, contudo, a história será outra. É o grupo que encara a tal da tempestade inflamatória, uma resposta exagerada das defesas do corpo, que causa incêndios dos pés à cabeça, trava de vez os pulmões e pode levar à morte. Ela é a principal preocupação de quem enfrenta a doença. “Ainda temos dificuldade de saber quem vai evoluir para essa segunda fase e não temos como impedir que ela ocorra”, nota o médico Guilherme Furtado, líder da infectologia do HCor, em São Paulo.

É justamente dessa tentativa de coordenar a defesa do corpo que devem sair os próximos achados positivos no tratamento. Se a dexametasona freia de maneira mais generalizada a cascata de inflamação, vêm se somar a esse arsenal os anticorpos monoclonais. Essas medicações atuam em alvos específicos no organismo, num sistema de chave e fechadura. “Nos últimos meses, foram desenvolvidas novas moléculas na tentativa de superar a ação limitada das substâncias reposicionadas de seu uso original”, conta Emery. Nessa toada, surgiram o bamlanivimab, da Eli Lilly, e o casirivimab e o imdevimab, da Regeneron, anticorpos sintéticos inspirados naqueles criados pelo nosso organismo para identificar e neutralizar o Sars-CoV-2. Ainda em testes, eles receberam autorização emergencial nos Estados Unidos. E ainda são alvo de pesquisas anticorpos monoclonais já existentes, como o tocilizumabe — que bloqueia a interleucina-6, envolvida na inflamação.

“Estudos grandes com ele tiveram resultados contraditórios. Em alguns, parecia potencializar a ação do corticoide, mas, na nossa investigação, houve um aumento no número de mortes. Então estamos reunindo todos esses dados para ver se existe um perfil específico que se beneficiaria dele”, relata a médica intensivista Viviani Cordeiro Veiga, coordenadora da UTI da BP — A Beneficência Portuguesa de São Paulo. Entre as limitações da estratégia, estariam o preço e a disponibilidade em larga escala, pois a fabricação é complexa. “Esses anticorpos são moléculas diferentes entre si, algumas promissoras, mas que enfrentam desafios logísticos, fora o fato de serem injetáveis”, complementa Viviani, que representa a Coalizão Covid-19 Brasil, grupo formado por alguns dos principais hospitais do país e que integra a força-tarefa global coordenada pela OMS em busca de tratamento.

A Coalizão, aliás, é um exemplo de investimento bem alocado e com propósito para ajudar a salvar os milhares de pacientes com a doença. Seus achados conversam com os do Recovery, confirmando vantagens ou levantando dúvidas quando preciso, como ocorreu com o tocilizumabe. Outro trunfo da investigação é trazer a realidade brasileira para o centro das pesquisas. Um dos braços da empreitada avalia os efeitos de longo prazo da Covid-19 no organismo. Os cientistas do grupo já viram, por exemplo, que até um quarto dos indivíduos com quadros graves morre em até seis meses depois da alta. “E nossos dados indicam que mesmo quem tem sintomas leves ou moderados pode ter sequelas a longo prazo que comprometem a qualidade de vida”, revela o intensivista Luciano Cesar Azevedo, do Hospital Sírio-Libanês.

Esperança à vista?

Se a medicina ainda luta para encontrar um jeito de evitar que a doença se agrave, pelo menos ela aprendeu a assistir o paciente para que ele não só sobreviva à infecção mas também não sofra tantas complicações. Um levantamento internacional mostra que, entre março e outubro, a mortalidade geral em UTIs caiu de 60 para 39% ao redor do globo. O Brasil não foi incluído na conta, mas os dados nacionais trazem disparidades consideráveis entre sistema público e privado, além de denunciarem uma realidade preocupante. A análise das primeiras 250 mil hospitalizações no país, publicada no The Lancet Respiratory Medicine, revela que a letalidade aqui chega aos 80% para quem precisa de ventilação mecânica. Para salvar uma vida, não basta abrir mais leitos ou comprar oxigênio.

“O segredo é ter uma equipe multidisciplinar treinada, do técnico de enfermagem ao fisioterapeuta, disponível para estar ao lado do indivíduo e detectar precocemente alterações que podem complicar o quadro. Cada minuto conta”, diz o intensivista Felipe Cabral, coordenador do TeleUTI, projeto liderado pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, que orienta a distância UTIs de Covid-19 do SUS e já conseguiu reduzir em 20% a mortalidade nas unidades atendidas. Iniciativas como essa, a Coalizão e tantas outras pelo Brasil têm tido um papel exemplar, mas precisam de apoio e coordenação das esferas superiores para consolidar e ampliar seu impacto. No início de 2021, em Manaus, médicos chegaram a ter que cuidar de 40 doentes críticos ao mesmo tempo. Esses pacientes poderiam nem estar ali, caso medidas preventivas tivessem sido implementadas a contento. Espera-se que a situação desoladora sirva, ao menos, para despertar um tratamento precoce contra as más decisões que só pioram a pandemia.

Inovações contra sequelas

Duas iniciativas brasileiras auxiliam na recuperação das sequelas da Covid-19. O jogo MentalPlus, criado pela neuropsicóloga Lívia Valentin para avaliar a reação de idosos após a anestesia geral, usa desafios lúdicos para medir a capacidade cognitiva e treinar a mente. Ele já demonstrou resultados positivos na Covid-19 e ganhou a atenção e o apoio da OMS. Em breve, deve ser relançado com diretrizes específicas para a recuperação da infecção.

Já o cicloergômetro Vida Inteligente, projeto liderado pela fisiatra Linamara Rizzo Battistella, na USP, permite que o paciente continue se movimentando mesmo que esteja sedado na UTI. Desenvolvido para manter a massa muscular de pessoas com lesão na espinha que perdem os movimentos, ele usa estímulos elétricos para simular pedaladas e recuperar a musculatura.

Os vírus sem remédio

Com exceção da aids, dos casos graves de herpes e das hepatites B e C, poucas doenças provocadas por vírus são combatidas com antivirais. E, mesmo no caso da aids, o HIV permanece latente no organismo. Isso porque esses patógenos se embrenham nas células humanas — e a ideia é derrotá-los sem destruí-las — e sofrem mutações constantes, o que faz muitos remédios perderem o efeito. Com a Covid-19, tudo leva a crer que as dificuldades sejam parecidas.

Projeto capacita professores para identificar sinais do autismo

Projeto capacita professores para identificar sinais do autismo