Gigante. O halterofilista Ricardo Xavier de Souza, de 41 anos, não tem o apelido à toa. Com 1,85 metro de altura e 127 quilos, ele é campeão sul-americano de levantamento de peso. Fora dos treinos, gosta de tirar do chão carros e motos. Em competições oficiais, já suspendeu até 250 quilos. Apesar do histórico de atleta, Ricardo foi surpreendido por um adversário da pesada: o novo coronavírus.

Internado no dia 7 de abril no Hospital Ana Costa, em Santos (SP), com suspeita de pneumonia, passou cinco dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e mais quatro na enfermaria. Seu quadro piorou tanto que, depois que seus rins pararam de funcionar, foi submetido a duas sessões de hemodiálise. A certa altura, a esposa, Alexandra, ouviu dos médicos que os remédios não estavam fazendo mais efeito.

“Já enfrentei de tudo: de afogamento a acidente de carro. Mas nada se compara à Covid-19”, diz o halterofilista. “No dia em que recebi alta, perguntei à médica o motivo da minha internação. Quando ela disse Covid, caí no choro e agradeci a Deus por estar vivo.”

Sob efeito de sedativos, Ricardo não viu os dias passarem. Depois de cinco dias entubado, quando o médico lhe perguntou há quanto tempo estava ali, respondeu: cinco minutos. Respirar com a ajuda de aparelhos, tal e qual o atleta, foi um dos medos do engenheiro Eric Cônsoli, de 41 anos.

Ele deu entrada no Hospital São Lucas, em Ribeirão Preto (SP), no dia 24 de março, com tosse e falta de ar. Lá, passou nove dias, sete deles na UTI. Ao contrário de Ricardo, não precisou ser sedado ou fazer uso de respiradores. Passou o tempo todo consciente, recebendo oxigênio por meio de um cateter nasal.

“Tive tempo de sobra para repensar minha vida. Revi conceitos, questionei prioridades. Será que é isso mesmo o que eu quero para mim?”, se perguntava. Se Ricardo perdeu o aniversário de 18 anos do filho Bryan, Eric não pôde estar na celebração de 4 anos da sua caçula, Rafaela. Quando recebeu alta, no dia 2 de abril, foi aplaudido por toda a equipe médica. O vídeo ganhou as redes sociais.

No período em que passou confinado na UTI, Eric só conseguia pensar na mulher e nas filhas: “Será que elas estão bem? Será que pegaram o coronavírus? Será que vou conseguir rever minha família?”. Ele só pôde relaxar no quarto dia de internação, quando a direção do hospital providenciou um celular e conseguiu ouvir a voz das três.

Quem viveu um drama parecido foi a professora universitária Cristina Yamaguchi, de 55 anos. Ela e o marido, Alzir, participaram de um cruzeiro internacional pelo Caribe. A viagem começou dia 8 de março em Punta Cana, mas, quatro dias depois, as fronteiras foram fechadas e os passageiros, proibidos de desembarcar. De Guadalupe, só havia voos para os EUA ou a Europa.

Foram dias confinados na cabine do navio até a empresa responsável fretar um avião de volta ao Brasil. Em Lages (SC), Cristina foi internada no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. “A pior parte foi o isolamento hospitalar. Fiquei 11 dias totalmente incomunicável. No décimo dia, consegui autorização do médico e, com o celular de um enfermeiro, liguei para meu marido. Foi um alívio”, relata.

Segundo cálculos da OMS, Ricardo, Eric e Cristina fazem parte dos 15% dos infectados de Covid-19 que desenvolvem sintomas graves, como falta de ar, e precisam ser hospitalizados. Cerca de 80%, no entanto, apresentam manifestações assintomáticas ou leves, como febre e tosse, e podem ser tratados em casa, com repouso, hidratação e antitérmicos.

“Quem pertence ao grupo de risco, ou seja, possui mais de 65 anos e alguma comorbidade, como cardiopatias, diabetes e hipertensão, tem maior propensão à forma grave da doença. Mas já houve casos de pacientes jovens e sem fatores de risco que foram a óbito. Por que isso acontece? Ainda não sabemos”, diz o infectologista Celso Granato, diretor clínico do Grupo Fleury. “Todos nós, independentemente de faixa etária ou fator de risco, estamos vulneráveis. Ninguém é 100% imune à infecção”, ressalta.

Se a pandemia fosse uma guerra, a médica Anna Poloni, de 33 anos, estaria no front. Ela trabalha na emergência de três hospitais de São Paulo, o epicentro da doença no Brasil. Anna lutou bravamente contra o coronavírus até o dia 18 de março, quando foi diagnosticada.

Com a piora de seu estado de saúde, chegou a ficar dois dias na UTI do Hospital Santa Paula, onde trabalha, e ser atendida por colegas. Ao todo, foram 16 dias de internação. “O fato de ser médica não me ajudou a lidar melhor com a situação. Tive medo como qualquer um. De super-heróis não temos nada”, avalia.

No dia 3 de abril, Anna vestiu o jaleco, pendurou o estetoscópio no pescoço e voltou ao batente. Um de seus temores é, durante o plantão, atender algum amigo, parente ou colega de trabalho. Pior: na falta de leitos ou de respiradores, ter que escolher, entre dois ou mais pacientes, quem é o mais grave, ou tem mais chances de sobreviver, e mandá-lo para a UTI. “Muitas pessoas não estão levando essa doença a sério. Não fazem ideia dos riscos que estão correndo”, afirma.

Família, transmissão e diagnóstico

Diferentemente de Anna, o cirurgião vascular Douglas Sterzza Dias, de 28 anos, não precisou ser internado. Apesar do contato com o vírus, seu sofrimento foi outro: o impacto da infecção na família. A mãe, Rita, de 55 anos, e a avó materna, Iracema, de 85, não resistiram à doença. Com histórico de diabetes, hipertensão e obesidade, morreram em menos de 72 horas. “Por lidar com pacientes graves, a morte torna-se algo natural. Mesmo assim, quando acontece com pessoas tão próximas e em tão pouco tempo, você não consegue estar preparado. Choro todos os dias”, admite.

Na sexta, 27 de março, ele cumpria o isolamento domiciliar quando recebeu uma ligação do Hospital São Paulo pedindo que reconhecesse o corpo da mãe. Do necrotério, seguiu, sozinho e de máscara, para o Cemitério Parque dos Pinheiros, na capital paulista. Na hora do sepultamento, não teve a quem abraçar ou com quem dividir sua dor. Na quinta, 2 de abril, retornou ao trabalho. “Estamos trabalhando no limite. É uma operação de guerra. A falta de equipamentos de proteção individual (EPIs) é visível. É questão de tempo até o sistema de saúde entrar em colapso”, alerta.

A esta altura, talvez você se questione: onde e como tantos brasileiros pegaram o vírus Sars-CoV-2? Mas a pergunta, refletem os especialistas, perdeu o sentido desde que a transmissão comunitária do patógeno se alastrou por cidades e nações. As medidas de isolamento e proteção têm sua razão de ser: hoje, o coronavírus pode estar literalmente por todos os cantos e, em tese, qualquer cidadão circulando por aí corre o risco de ser diagnosticado com ele.

Um dos momentos mais tensos entre quem pegou, aliás, é a confirmação do diagnóstico. É o que garante a advogada Daniela Teixeira, de 48 anos. Quando testou positivo no dia 16 de março, sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. “É um momento de terror, quase uma sentença”, compara.

Daniela acredita ter contraído o vírus no início de março em um congresso em Fortaleza. Uma semana depois, mesmo assintomática, resolveu fazer o teste. Não deu outra. Entrou em quarentena, ao lado do marido e dos dois filhos, de 17 e de 6 anos, em Brasília. “Não poder dar banho na caçula foi a parte mais triste”, conta. Durante o confinamento, restringiu o tempo dedicado às redes sociais e retomou alguns hobbies, como ouvir música, maratonar séries e cuidar do jardim.

No dia 24, voltou a fazer o teste. Desta vez, estava recuperada. “De gripezinha não tem nada. Quando você está gripado, não tem erro: em uns sete dias, está tudo bem. Com a Covid-19, você não sabe o que vai acontecer daqui a meia hora. É desesperador”, recorda.

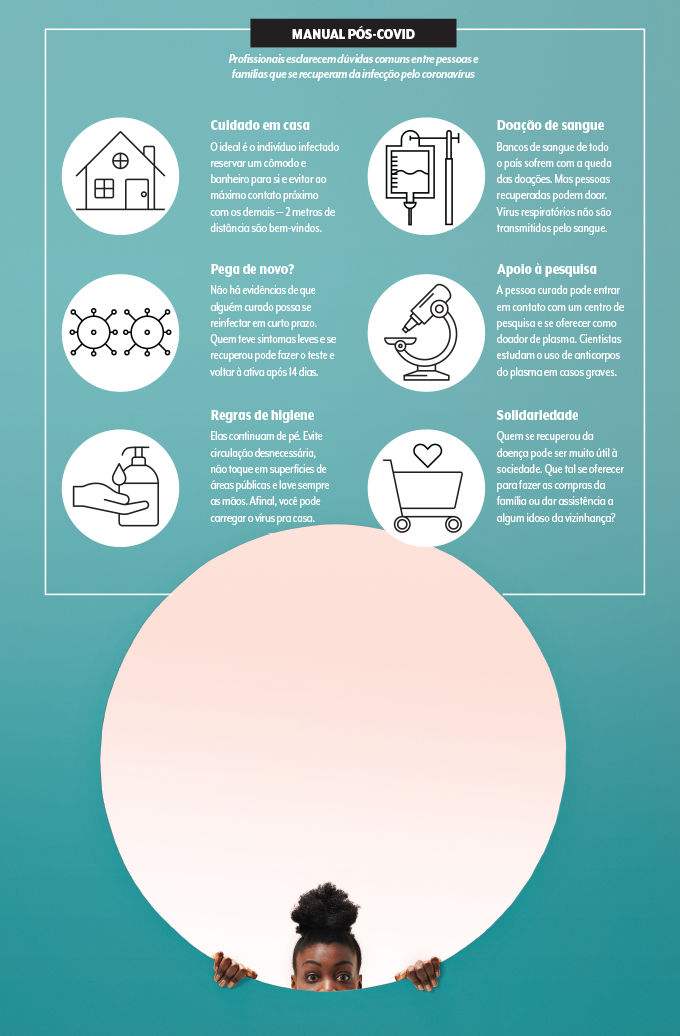

Para quem se infectou com o coronavírus, há dois tipos de “alta”: a laboratorial e a clínica. Na laboratorial, exames detectam a presença de anticorpos e a ausência do vírus. Na clínica, os sintomas já estão ausentes há algum tempo. A médica Raquel Stucchi, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), explica que, se o paciente estiver há mais de sete dias sem sintomas, como febre ou tosse, já pode ser considerado curado. No entanto, ele ainda pode transmitir o vírus.

“O ideal é que, até completar 14 dias do início dos sintomas, o paciente não saia de casa porque tem risco aumentado de transmissão. Se tiver que sair, é importante que use máscara”, recomenda a infectologista.

Embora remeta a febre, tosse e falta de ar, a doença pode provocar repercussões que a gente nem imagina. Para Julio Brandino, funcionário de uma multinacional, o que mais chamou a atenção foi a extrema falta de apetite e não sentir mais o gosto da comida.

Ele, que tem 78 anos e jogava futebol antes da pandemia, foi internado no Hospital São Luiz de São Caetano do Sul (SP), onde recebeu oxigênio mas, felizmente, não precisou de UTI. “Depois que o apetite voltou, senti meu corpo reagir e melhorar a cada dia”, conta Julio, que agradece aos profissionais de saúde não só pela recuperação mas por abrandar a solidão do isolamento.

Além da solidão, são muitos os temores ao encarar a Covid-19: contaminar a família, precisar de internação e não ter leito disponível, ficar com alguma sequela… A princípio, a advogada Renata Berenguer, de 30 anos, desconfiou que a dificuldade para respirar que sentiu em um voo a caminho de casa, no Recife, fosse sinusite. Estava enganada.

Mesmo com sintomas leves, entrou em quarentena enquanto aguardava o resultado do exame. “Quando testei positivo, a ansiedade cedeu lugar ao desespero: ‘Por que eu, meu Deus? O que eu fiz de errado?’”, se perguntava.

Morando sozinha, diz ter sido barra encarar o isolamento. Dormia mal, chorava muito. “Sentia muita falta dos meus pais. De dar um abraço neles. São coisas simples as quais, no dia a dia, a gente não dá valor.”

A doença, logo constatou, era traiçoeira. Às vezes, parece que tudo vai melhorar; dali a pouco, há uma recaída. Certa vez, acordou com tanta dor de cabeça que mal conseguiu se levantar da cama. “Pensei que fosse morrer.” Foi quando abriu a Bíblia e leu o trecho do Novo Testamento que compara a fé a um grão de mostarda. Começou a rezar e, assim, adormeceu. “Se puderem, fiquem em casa. O isolamento é um ato de amor”, prega.

Viver o isolamento social é, de fato, um dos maiores desafios dos brasileiros que se infectaram. Se já é difícil para quem mora sozinho, o que dizer de quem divide uma casa de três pavimentos com a mãe, duas filhas, dois genros e um neto? É o caso da aposentada Maria Rosentina, de 65 anos, uma das 700 mil pessoas que moram na Rocinha, no Rio de Janeiro, a maior favela da América do Sul. “O espaço é muito pequeno. Tem umidade e falta ventilação”, descreve.

Quando testou positivo, graças ao projeto Favela sem Corona, tentou se isolar num dos cômodos. Não conseguiu. Como o banheiro era um só para todo mundo, o jeito era limpá-lo o maior número de vezes com cloro e desinfetante. Quando surgia alguma dúvida, ligava para a plataforma Missão Covid, que oferece atendimento gratuito à população. Três vezes por semana, fazia compras em um dos mercados da comunidade. “Morria de medo de ser internada. Ficar sozinha no quarto é horrível. No hospital, nem se fala”, desabafa.

Depoimentos de quem conviveu com o coronavírus

“As pessoas não estão levando a doença a sério. Não entendem os perigos que estão correndo e quanto estão expondo as pessoas que amam. Ainda não há vacina nem tratamento. Por enquanto, as únicas maneiras de nos protegermos são o isolamento social e as medidas de higiene. É catastrófico o que esse vírus faz. Uma roleta-russa. Não dá para saber quem vai ficar grave. Há uma chance maior de pessoas vulneráveis apresentarem quadros mais severos, mas temos observado jovens em situação crítica. Então, o que peço é: não negligenciem o isolamento. Quanto menos gente circulando nas ruas, menos sobrecarregados estarão os serviços de saúde. Se as pessoas não ficarem em casa, a situação vai ficar crítica em breve. Como não estamos testando todos os suspeitos, o número de casos deveser maior que o oficial.”

Anna Poloni, médica, 33 anos

“Voltei a trabalhar assim que fui liberado pelos infectologistas. Só consigo pensar em ajudar os outros. Não quero que outras famílias percam seus entes queridos. Estamos trabalhando cada vez mais perto do limite e em operação de guerra. Estamos todos cansados, machucados… A falta de equipamentos de proteção individual (EPIs) é visível. Os leitos estão sendo gerenciados da melhor maneira possível, mas sabemos que eles são finitos. É questão de tempo até o sistema de saúde entrar em colapso. Acredito que as pessoas só começarão a tomar consciência da triste realidade quando essas mortes deixarem de ser apenas números e se tornarem nomes conhecidos. Quando tiverem o seu sobrenome. É triste, mas o ser humano tende a aprender apenas quando passa por algum sofrimento. Vamos passar por isso. Vai dar certo, mas precisamos estar juntos.”

Douglas Sterzza Dias, médico, 28 anos, perdeu a mãe e a avó para a Covid-19

“No Brasil, estamos transformando um problema de saúde pública no terceiro turno das eleições. Isso é triste. Era o momento de o Brasil se unir contra o vírus. Não faz sentido usar ideologia política para negar uma realidade. É uma ignorância sem tamanho negar a virulência desta pandemia. Não acredito que a gente vá sair melhor dessa. Não é isso que a gente tem visto. No começo, vimos as pessoas muito agressivas correndo aos supermercados para comprar o que encontrassem pela frente. Espero que, com o tempo, as pessoas tenham um pouco mais de empatia e de amor ao próximo. Espero também que a humanidade pare um pouco para pensar para onde está indo. Por outro lado, estou otimista em relação ao futuro da medicina. Os médicos estão colocando sua vida em risco para atender os pacientes. Tenho fé que, em breve, eles vão achar uma vacina para acabar com esse vírus.”

Daniela Teixeira, advogada, 48 anos

Um famoso com coronavírus – e o preconceito

Foi para superar o confinamento que o cantor Dinho Ouro Preto, de 56 anos, criou um “diário virtual”. Desde que foi diagnosticado, no dia 25 de março, o vocalista do Capital Inicial tem usado as redes sociais para compartilhar seus dilemas e experiências. “Diante de algo tão avassalador, o poder da empatia é comovente”, agradeceu no dia 18 de abril. Ao longo das semanas, Dinho afirmou ter travado uma batalha sem tréguas.

“Sinto como se meu corpo estivesse em guerra”, escreveu no dia 26 de março. “Esse vírus é uma pedrada. Nunca peguei algo tão forte. E olha que já peguei muita coisa”, acrescentou, três dias depois, fazendo alusão a episódios de H1N1 e dengue que já enfrentou. Hoje recuperado, ele se lembra de ter ficado particularmente assustado com a febre ininterrupta e a dificuldade para respirar.

Mas não são todos que, a exemplo de Dinho, recebem manifestações de carinho e solidariedade. O cirurgião plástico Antônio Carlos Minuzzi Filho, de 36 anos, revela outra faceta da pandemia: o preconceito. Durante sua quarentena em Porto Alegre (RS), ele e a família foram alvos da intolerância de alguns vizinhos. “O pessoal queria que a gente saísse do prédio”, conta.

Para o infectologista Alberto Chebabo, da Dasa, isso não faz sentido. “O paciente que está curado não tem risco de contaminar mais ninguém. Até porque grande parte da população, algo em torno de 70%, vai se infectar. Alguns com quadros mais graves, outros mais leves”, explica.

Restabelecido da infecção, Antônio Carlos dá dois conselhos a quem testou positivo: “Não entre em desespero” e “Não subestime o vírus”. “Se os sintomas são leves, fique em casa. Mas, se o quadro piorar, não pense duas vezes: busque atendimento médico”, orienta. Fica a dica de quem sobreviveu à Covid-19.